|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Poesía testimonial y cuidada

En los poemas prologales de su libro Que

trata de España (1950-1964), Blas de Otero

declara la actitud o perspectiva desde la que

escribe: “…Escrito está con nombres castellano,

/ llanto andaluz, reciente, y algún viejo /

trozo de historia: todo con un dejo / vasco,

corto en palabras”. Va a escribir de España, de

todos los españoles, consciente de que no va de

perder su condición de vasco, acaso, su visión

del mundo de vasco. Cuando dice “corto en

palabras”, está realizando un acto de modestia,

ya que la poesía de este autor es rica en

vocabulario, frases hechas distorsionadas,

enunciados tomados de la literatura, la cultura

o, incluso, las canciones populares. En el mismo

poema declara que “hace, escribe” “la historia

de mañana desde hoy mismo”: poesía testimonial.

En otro de los poemas que hemos considerado

prólogo (en su libro aparecen en letra cursiva,

frente a la letra normal del resto),

dirigiéndose al propio libro (“Libro,

perdóname”), recuerda el mal causado por las

censuras y las actitudes represivas (“por el

hacha de un neotorquemada”) y reitera sus

pretensiones como escritor: “Libro, devuelve el

mal que nos han hecho […] Español es el verso

que te encargo / airear, airear. Te escucho.

Empieza”. “Mi verso / se queja al duro son / del

remo y de la cadena, / mar niña / de la Concha,

/ amarga mar de Málaga / borrad / los años

fratricidas, / unid / en una sola ola / las

soledades de los españoles”. Verso como queja y

verso como expresión del deseo de que todos los

españoles estén unidos.

Tras los anteriores poemas que sirven de

pórtico, comienza el libro

propiamente —valga el convencionalismo de

decirlo así—, el primer poema, “Perdurando” nos

expresa la idea de que la escritura es un medio

para perdurar en el tiempo: sus viajes, sus

vivencias: “…perdurando / por siempre en el

papel, / los hombres y el mañana”.

La poesía es un medio de evocación de recuerdos,

de vivencias, de

momentos pasados: “…escribo junto al Kremlin /

retengo las lágrimas y, por todo / lo que he

sufrido y vivido, / soy feliz”. ¿Escribiendo?

Nos dirá en otro poema: “Canto al Cantábrico, /

en Moscú, una tarde cualquiera / del año /

1960”. |

|

En “Biografía”, breve poema, nos explica su

quehacer: “Libros /

reunidos, palabra / de honor, / sílaba / hilada

letra a letra, / ritmo / mordido, / nudo / de

mis días / sobre la tierra, relámpago /

atravesando el corazón de España”. Evidencia su

quehacer poético: “...sílaba / hilada letra a

letra, ritmo mordido”. Porque Blas de Otero se

preocupa del ritmo, de la forma, de aquello que

hace poética la poesía. Ya el formalismo ruso

trató de encontrar la “literaturidad” de los

textos literarios, aquello que convertía en arte

literario la escritura poética. El cuidado que

nuestro poeta pone en la escritura de poesía es

evidente, con independencia de sus aspiraciones

de denuncia que lleva a ciertos manuales a

encasillarlo exclusivamente con la etiqueta de

“poeta social”.

En “Impreso prisionero” realiza unas

declaraciones tanto de intención expresiva como

de deseos de llegar al pueblo: “…Pido / la paz y

la palabra, cerceno / imágenes, retórica / del

árbol frondoso y seco, / hablo / para la inmensa

mayoría, pueblo / roto y quemado bajo el sol, /

hambriento, analfabeto / de sabiduría milenaria,

/ “español / de pura bestia”, hospitalario y

bueno / como el pan que falta / y el aire que no

sabe lo que ocurre. […] …voluntad de vida / a

contra dictadura y contra tiempo”.

Recobrar —de nuevo— la patria, los pueblos, las

vivencias por medio de la escritura es la idea

que reitera en “…día a día / recobrado / a

golpes de palabra”, del poema —sin título— que

abre el capítulo 2 de Que trata de España,

“La palabra”. En “La vida” reitera la idea de

escribir para combatir: “Si escribo / es por

seguir la costumbre / de combatir / la

injusticia, / luchas por la paz, / hacer /

España / a imagen y semejanza / de la realidad /

más pura”. Es la misma idea que muestran las

siguientes citas: “Toda la vida entre papeles…

[…] En la vida / hundí, enterré la pluma,

dirigida / igual que un proyectil, desde el

tintero. // De tener que escribir, lo que

prefiero / es la página rota, revivida, / no la

blanca que va perdida / como sombra de nube en

el otero”. (de “Entre papeles y realidades”).

De

“Cartilla (poética)” podemos quedarnos con la

idea de que trabaja el poema porque “La poesía

tiene sus derechos. / Lo sé. / Soy el primero en

sudar tinta delante del papel. / La poesía crea

las palabras. / Lo sé. / Esto es la verdad y

sigue siéndolo / diciéndolo al revés”. “La

poesía exige ser sinceros”; “La poesía atañe a

lo esencial”. “Pero la poesía tiene sus deberes…

Entre ella y yo hay un contrato / social”; “Ah

las palabras más maravillosas, / rosa, poema,

mar, (son m pura y otras letras: / o, a…”. De

nuevo la poesía al servicio social. |

|

|

| |

|

|

|

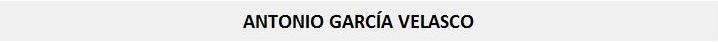

Poetas en amistad. De izquierda a

derecha, Gabriel Celaya, Blas

de Otero, Rosario Conde,

Carlos Barral y José Agustín

Goytisolo. © Imagen Diario La

Razón. |

|

|

|

|

Frente a las palabras de los libros, prefiere las

palabras de la gente, aquellas con las que “dice cosas

formidables / que hacen temblar la gramática”. Cita como

ejemplo la frase sentenciosa de una anciana en la

estación de Almadén: “Sí, sí, pero el cielo y el

infierno está aquí”. “Y clavó”, añade, “con esa n

que faltaba”. Declara que sus temas son “las cosas de

este mundo”: naturaleza —viento, tierra, agua, fuego—,

paisajes… Pero “lo más hermoso” “son los hombres que

parlan a la puerta / de la taberna, sus solemnes manos /

que subrayan sus sílabas de tierra”.

Escribir es existir para Blas de Otero: “Escribo, luego

existo. Y, como existo / en España, de España, y de su

gente / escribo”. Y en el mismo poema arremete contra

censura y críticos de que escribe de lo que ve:

“¡Escribir lo que ve!, ¡habrase visto!, / exclaman los

hipócritas de enfrente”. Los ecos de sus lecturas son

frecuentes en la poesía de este poeta. Por ejemplo, en

este mismo poema, nos recuerda a Quevedo: “¿No ha de

haber un espíritu valiente? / contesto. // ¿Nunca se ha

de decir lo que siente? /, insisto”. Y añade: “No. No

dejan ver lo que escribo / porque escribo lo que ven”.

Naturalmente, lamenta lo que ve y las actitudes ante lo

que escribe: “¡Oh blanco muro de España! / ¡Oh negro

toro de pena!”. Estamos, pues, ante una nueva

declaración de su temática poética: la realidad

española. “Nadando y escribiendo en diagonal” es otro

poema de declaraciones escriturales: “Escribir en España

es hablar por no callar / lo que ocurre en la calle…”.

“Noticias de todo el mundo” es un poema de lamento de

que pase el tiempo sin alcanzar sus aspiraciones de

escritor: “Da miedo pensarlo, pero apenas me leen / los

analfabetos, ni los obreros, ni los / niños”. Sin

embargo, no pierde la esperanza de escribir para ser

leído por los que aún no lo leen: “Pero ya me leerán.

Ahora estoy aprendiendo / a escribir, cambié de clase”.

Como un leitmotiv, la idea escribir sobre lo que

ve se reitera. Por ejemplo, en “Plumas y flores” declara

nuevamente: “Hablo de lo que he visto. Ya lo dije. /

Venid a ver en el papel el viento / del pueblo: en él, a

él le leo y hablo, / bien es verdad que desde lejos”.

La propia escritura se hace tema literario cuando trata

de explicar sobre qué escribe y por qué escribe. “Cuando

digo” es un soneto que explica o traduce lo que escribe

en ocasiones: “Cuando escribo aire libre, mar abierto, /

traduzco libertad (hipocresía / política), traduzco

economía / en castellano, en plata, en oro injerto”. El

deseo de ser voz del pueblo, de las personas concretas

del pueblo queda expresada en “Soy sólo poeta: levanto

mi voz / en ellos, con ellos. Aunque no me lean”.

Lamenta la existencia de muchos que no escuchan la voz

de la poesía: “¡Qué voy a hacer? Contarlas cien mil

veces, / hacerlas oír hasta a los sordos. / (Hay muchos

sordos porque hay muchos versos / afónico, criptóricos,

retóricos)”. Naturalmente, sus versos no quieren ser ni

afónico, ni criptóricos, ni retóricos. |

|

“Voz del mar, voz del libro” retoma el tema de

la poesía: “…La poesía / (es divina, repican las

campanas) / es un lujo, replican los martillos.

// Y yo, sentado en una silla, sílaba / a

sílaba, les silbo en los oídos / que sí, que

estoy tallando una sortija / …para sus manos o

las de sus hijos”. Dice que “el mar es como un

libro abierto” y “yo leo en él, y escribo”.

Aunque, a veces, la orilla parece muy lejana

“porque mi pluma está torcida” o “porque un mal

viento cerró el libro”. Es decir, la poesía no

alcanza sus objetivos por más cuidado que ponga

el autor al escribir o por causas ajenas que se

interponen entre la poesía y los posibles

lectores.

En “El mar suelta un párrafo sobre la inmensa

mayoría” compara su labor de poeta con el mar:

“Yo soy el mar que no sabe leer”, “Yo hablo

adelantándome a las maravillosas palabras / de

los poetas a las mentirosas ondas de los

mercaderes / a los estereotipados teletipos

mercenarios…”.

El capítulo 3 de este libro se titula

“Cantares”, que se abre con una cita de “Augusto

Ferrán: “…he puesto unos cuantos cantares del

pueblo… para estar seguro al menos de que hay

algo bueno en este libro”. Reveladora por la

pretendida modestia. El poema que sirve de

pórtico, con citas de coplas populares, reitera

la idea de que es más válido lo espontáneo

popular, lo que canta el pueblo que lo escrito

en los libros (si es letra muerta, podríamos

añadir): “… y si quieres vivir tranquilo, / no

te contagies de libro”.

Las coplas con las que se inicia el libro

insisten en la idea de la validez de lo popular:

“…yo no quiero ser famoso / que quiero ser

popular”. Y a hablar de personajes o canciones

populares, dedica numerosos poemas, en las que

adopta el ritmo de coplillas tradicionales. En

“Aquí hay verbena olorosa” manifiesta su deseo

de “hablar como las propias rosas”, es decir,

como habla la vida, el pueblo, acaso Dios, pues

dice: “quiérome ir allá / por mirar lo que

escribía / la rosa en el aire, / aquí hay

señales de vida / vamos a coger rosas, / a

escribir como dios manda”. Para, en el poema

siguiente, “Campo de amor”, añadir “Si me muero,

que sepan que he vivido / luchando por la vida y

por la paz. / Apenas he podido con la pluma, /

apláudanme el cantar”. |

|

El capítulo IV es titulado “Geografía e

historia”. La “Canción primera” nos anuncia la

esperanza, pues: “Siento a España sufrir /

sufrimiento de siglos”. Evoca regiones, pueblos,

lugares: Castilla, Zamora, Tierra de Campos,

Galicia, Andalucía… De nuevo ritmos populares:

romance, zéjeles, villancicos… Poemas escribe

que son simple evocación de lugares: “León /

luna contra el reloj / de la cárcel. // Granada

/ luz difusa / en los balcones. // Bilbao / mina

roja de hierro / en la Peña. // Soria / ondulada

hacia el río / Duero”.

Junto a las evocaciones de lugares, el deseo de

que España cambie a mejor: “¿Cuándo será que

España / se ponga en pie, camine / hacia los

horizontes / abiertos… […] brille un ramo de

oliva / que la brisa, alta, brice?”. Sus deseos:

“Dormir, para olvidar / España. // Morir, para

perder / España. / Vivir, para labrar / España.

/ Luchar, para ganar / España”. Lanza la idea

que tanto reitera: “España parece dormida”, pero

“un pulso, una rabia / tercamente palpita”.

Naturalmente, es lo que el poeta desea despertar

para producir el deseado cambio.

De cuando en cuando, el testimonio de la vida

dura de ciertas personas, tal como retrata en

“Un minero”. Porque —de nuevo la poética—: “No

hablo por hablar. Escribo / hablando,

sencillamente / como un cantar de amigo”. Cuando

habla de personas concretas —Názim, Marcos, Lina

Odena, Nina van Zanta…—, ha de evocar a Miguel

Hernández: “La libertad del que forja / un

pueblo libre. Miguel / Hernández cavó la

aurora”. Y, otra vez: “Como en un cantar de

amigo / escribo lo que me dictan / la fábrica y

el olivo”.

Son varios los poemas que, en este capítulo,

dedica a Cervantes y el Quijote: “Señor don

Quijote, divino chalado, / hermano mayor de mis

ilusiones / sosiega el revuelo de tus sinrazones

/ y, serenamente, siéntate a mi lado”.

En el poema “Diego Velázquez” aparecen de nuevo

sus pretensiones como escritor: “Enséñame a

escribir la verdad / pintor de la verdad. /

Ponme la luz de España entre renglones, / la

impalpable luz que tiembla / en tus telas. /

Dirígeme los ojos hacia abajo: / gente humillada

y despreciada / de reyes, condeduques e

inocencios. / Que mi palabra golpee / con el

martillo de la realidad. / Y, línea a línea,

hile / el ritmo de los días venturosos / de mi

patria”. |

|

|

| |

|

|

|

Blas de Otero

estuvo casado con

Sabina de la Cruz,

cuyo nombre real era

Sabina de la Cruz Pérez.

Ella fue profesora, crítica literaria y

poeta, además de una figura importante

en la preservación y estudio de la obra

de Blas de Otero tras su fallecimiento.

Habían contraído matrimonio en

1968

y permanecieron juntos hasta la muerte

del poeta en

1979.

© Imagen Radio Cadena SER. |

|

|

|

|

Manifiesta en otros poemas, de modo más o menos

explícito, sus deseos de lucha —que el pueblo

luche— por la paz, por la patria: “…La lucha en

plena noche / por una patria / de alegría de

acero y de belleza”.

El capítulo V, y último, está titulado “La

verdad común” y, tras el poema prólogo, aparece

“Advertencia a España (Coral)”, en el que

advierte que no está sola, que “somos millones

para una España”. Es el deseo confundido la

realidad de esperanza y redención.

Los ecos de Quevedo —como los de otros poetas y

poemas clásicos— son frecuentes, como en el

titulado “Oigo, Patria…”, tan quevediano.

También Machado, César Vallejo (“Vine hacia él

(1952): César Vallejo ha muerto…”), Paul Éluart…

“En la inmensa mayoría (1960)” hace alusión al

“trabajo” de los versos, es decir, a que cuida

lo que escribe: “He visto tanto / mundo, / y

cuánto / trabajo me han dado los poemas…”. Y

añade: “…destrocé papeles, construí una obra /

desde el andamio de la pluma, / para qué voy a

contar / tristes historias, son historias

tristes, además…”.

Ciertamente, los poemas que podríamos clasificar

con el rótulo de “sociales” alternan con los

meramente descriptivos o lírico-descriptivos. Su

deseo de encontrar la paz es permanente:

“puestos en pie de paz” […] “Oíd, estoy seguro /

de que la paz derrotará a la guerra”; “El mundo

abre los brazos a la paz…”, dice en sucesivos

poemas. En “Pero, Cuba fuera un piano” realiza

un juego de palabras, aparentemente trivial,

para mostrar la evolución de Cuba, a la que

dedicará varios poemas: “Cuando venga Fidel se

dice mucho”, “Poeta colonial…”. Aprovecha para

preguntarse por el papel de España en América:

“qué hiciste, España, por aquí tú sola / total

para volver como yo vuelvo…”.

Los últimos poemas del capítulo y, por tanto,

del libro, hablan nueva y directamente de

España. El que sirve de colofón: “España / es de

piedra y agua / seca, caída en un barranco rojo,

/ agua de mina y monte, / es de tela también, a

trozos / pisada por la sangre y a retazos/ […]

con su sabiduría de madera y tiempo / ya

presente tañendo su hoja joven”.

|

|

Conclusión

Junto a los temas sociales directamente

enlazados con su idea de España y sus deseos de

paz, esperanza, vida mejor para España, nos

queda también claro:

a) Que los poemas han de ser trabajados,

cuidados, porque “la poesía tiene sus derechos”

(aunque también tenga sus deberes).

b) Que insiste en la belleza de España y en el

trabajo de sus gentes.

c) Por la falta de libertad y por la opresión

que vive el pueblo —rasgos implícitos más que

explícitos— ha de escuchar la voz redentora del

poeta.

d) El poeta ha viajado por el mundo, pero

siempre vuelve a España. |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Antonio García Velasco

(Fuente Piedra, Málaga –

†Málaga, 2023).

Escritor,

ensayista y articulista.

Licenciado en Filosofía y

Letras por la Universidad de

Oviedo y Doctor en Filosofía

y Letras (Sección de

Filología Hispánica) por la

Universidad de Málaga. En la

actualidad es Profesor

Honorífico de la Universidad

de Málaga y miembro de la

Asociación Andaluza de

Críticos Literarios. Ha

cultivado la lírica, la

narrativa (novela y cuento),

el ensayo y programas de

informática para la docencia

de la lengua y la

literatura. |

|

• Poesía:

entre sus obras de creación lírica

figuran los poemarios

Fuego sordo (1975),

Marchamar andalusí

(1977), Se rompe hasta la

vida cotidiana (1980),

Des(h)echa la ciudad

(1980), Ulises desangrado

(1982), Demonolatrías

(Corona

del Sur, Málaga,

1985), Amor compiuter

(1987), El libro olvidado

(1988), Escritos

dadaístas o la eficacia y

operatividad del lenguaje C

(Corona

del Sur, Málaga, 1990),

Un libro para el gozo

(Puente

de la Aurora, Málaga,

1994), Inter-nos

(1994), Lejano siglo XX

(1997), PsilocibinA

(Corona

del Sur, Málaga,

1998), Las heridas de

amor (1999), Altos

vuelos (2000), Una

carta de amor (Corona

del Sur, Málaga,

2002), Infinito mar que

es el vivir (Corona

del Sur, Málaga,

2003),

Hojas ustibles

(Ayuntamiento

de Málaga, Málaga,

2005),

Fábulas de reencarnación (Libros

Encasa, Málaga, 2016),

Cantares de flores nuevas.

Haikus, solerares, pajaronas

y otras estrofas populares

en tiempos modernos (KDP-Amazon,

2020) y Duet of

Reflection (Jumpa Books,

2022), poemario de haikus,

en colaboración con Ikuro

Yoshimura, entre otros

títulos. |

|

• Narrativa

(novela y cuento): de

los títulos de su obra en

prosa, cabe citar

El libro olvidado

(1988), Un príncipe

encantador. Cuento para

niños y niñas de hasta 99

años (1998),

Altos vuelos

(2000), Una carta de amor

(2002), Infinito mar que

es el vivir (2003),

Hojas ustibles (2005),

Mi vida de náufrago

(Libros Encasa, 2008),

Amores y tiempos. Relatos

(2014), Lejano siglo XX.

Novela de ciencia y ética

ficción (2014), Cajón

de sastre. Objetos animados

1 (2015), Profesor de

poesía (Ediciones

del Genal, Málaga,

2016), Memorias de

"Mi

eterna llamarada"

(Ediciones

del Genal,

2016),

Patos sin zapatos (Seleer,

2017),

El pueblo de los

misterios. (Trilogía del

misterio) (2017),

Un dilema de amor. Mucho más

que un dilema de amor ha de

resolver Gustavo, el

personaje de esta historia

(2018),

Homo Vampyrus. El eslabón

supremo en la cadena trófica

(KDP-Amazon, 2019),

Encuentros inesperados (KDP-Amazon,

2020), La empoderada y

maldiciente Sara (KPP-Amazon,

2020) y Estupor.5

(Ediciones Algorfa, 2022),

novela de intriga con una

dosis de drama, un

thriller literario, en

colaboración con otros

cuatro autores. |

|

• Ensayos:

de

sus

trabajos de investigación

y libros metodológicos hay

que mencionar el Método

de comentario de textos y

Comentario a “Los pedazos

del sonido”, poema de

Francisco Peralto

(1978), Método de

comentario de textos. Teoría

y práctica (1986),

Enunciado, estructura,

reescritura y función

(1994), Estudios

filológicos con

procedimientos informáticos:

desarrollo, aplicabilidad y

rendimiento de programas en

ordenadores personales

(1996), Poética

(1994), Propuestas

metodológicas para el

conocimiento de la obra

literaria (Ensayos sobre

literatura española actual)

(1996), Análisis de la

poesía de Antonia López

García (con procedimientos

de estilísticas

computacional) (1998),

Un príncipe encantador

(Cuento para niños y niñas

de hasta 99 años), que

incluye un disco con

programa de actividades y

pasatiempos (1998); Las

cien mil palabras de la

poesía de Lorca (1999);

Búhos del 98. Sobre ideas

y literatura de la

Generación del 98 (CEDMA,

Málaga, 1999),

La mujer en la literatura

medieval española

(2000), La poesía de

Emilio Prados. Estudio y

valoración (2000), La

poesía de Luis Cernuda.

Estudio y valoración ante su

centenario (2005), El

lenguaje de los cuentos

infantiles (2005) y

30 poetas andaluces

actuales. Vocabulario y

recursos (2005),

Poesía visual en un

dominó didáctico. Dominó

didáctico de 28 fichas.

Poemas visuales de Francisco

Peralto (Corona del Sur,

2013) y otros más. |

|

• Colaboraciones:

Ha colaborado en antología

líricas y ensayísticas, como

Relatos del Sur. De

Tartesssos al siglo XXXV de

la Era Edénica

(Aljaima, Málaga, 1997),

Poesía

andaluza en libertad. (Una

aproximación antológica a

los poetas andaluces del

último cuarto de siglo)

(2001), Poesía en los

barrios (2001),

Poemas escritos a la vera

del mar (2004),

Estudio y reflexiones sobre

la Educación social

(participa como coordinador

y autor de un capítulo)

(2004); Alcazaba I.

Poesía

actual en Málaga,

que incluye un CD con la

antología poética “Bajel

navegando por la poesía

actual en Málaga” (Librería

Ágora, Málaga,

2005), Poemas escritos a

la vera del mar (2004),

Ensayos sobre Albert

Camus. Clásicos del Siglo

XX, 1 (2015),

La Ciudad en la Cumbre (Torreparedones)

[eds.: J. A. Santano & M.

Gahete Jurado] (2015).

Ayuntamiento de Baena, Baena

(Córdoba).

Ensayos sobre Antonio

Machado. Clásicos del Siglo

XX

(2017) y Ensayos sobre

Blas de Otero. Clásicos del

Siglo XX, 2 (2017). |

|

• Informática:

Como profesor interesado en

la aplicación de la

informática a la docencia,

ha desarrollado programas de

ordenador para la enseñanza

de la lengua y la

literatura, entre los que

cabe mencionar

Analizador, Métrica,

Cuentos para cuentos,

Poética, Adivina adivinanza,

12 viñetas, ATRIL-e,

Secuencias, ATRIL2-e,

HESCREA (Herramientas de

Escritura Creativa),

Comentario, CreaEjercicios,

CreaDominós, SopaLetras y

Bajel: Navegando por el

cuento de Cencienta,

entre otros. Merece especial

mención Bajel: Navegando

por la Literatura actual en

Andalucía, que fue

distinguido con el segundo

«Premio Joaquín Guichot» a

proyectos educativos.

|

|

• Colaboraciones

periodísticas:

Ha presentado numerosas

comunicaciones y ponencias

en diferentes congresos

nacionales e

internacionales, publicadas

luego en las

correspondientes actas. Es

autor también de más de

doscientos artículos sobre

temas de literatura, lengua,

crítica literaria o

didáctica, publicados en

prensa, suplementos

literarios o revistas

especializadas. Ha

colaborado como columnista

de opinión en el Diario

La Torre y el Diario

Málaga-Costa del Sol

(con su columna “Marinas”),

y en el suplemento dominical

de este periódico, Papel

Literario, con artículos

de crítica literaria.

|

|

A comienzos de 2023, delega la presidencia de ASPROJUMA para ponerse al frente de la secretaría, y, a la par, asumir la

coordinación de las actividades de la sección «Aula de Poesía en la UMA», presentando autores y obras y organizar lecturas

de textos selectos. Por este tiempo, su salud se resquebraja y amenaza con dejarlo; su voz pierde el vigor que caracteriza

al profesor de una clase numerosa; con todo, no deja de atender alguna vez personalmente y muchas otras por teléfono

las llamadas de sus amigos, colegas, conocidos, que quieren consultarle algo o saber de él.

Su voz se debilita por días

hasta presentar inequívocos

síntomas de debilidad

extrema. Todos temen el peor

desenlace, que acontece

implacablemente el 27 de

Abril de ese año. Y quien fue capaz de aunar en su persona

las cualidades del buen amigo y del compañero incondicional con las meritorias tareas de profesor, ensayista, novelista,

poeta, lingüista, informático…, todo ello en genial armonía al más puro estilo de un humanista actual, nos dejó,

pero sólo físicamente, porque la dinámica de su espíritu continúa estando presente entre sus amigos, animándonos a

intervenir cada vez que la Asociación celebra una reunión, cada día en que un tema se adueña del interés de los tertulianos,

cada momento en que dos nos reunimos y empezamos a hablar de un aspecto del Saber. Antonio, seguimos en contacto. |

|

| |

|

|

|

|

GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral.

Edición no venal. Sección 3. Página 13. Año XXIV. II Época. Número 123.

Julio-Septiembre 2025. ISSN 1696-9294. Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2025 Antonio

García Velasco.

© Las imágenes han sido extraídas, a

través del buscador Google, de los sitios

de Internet que se indican al final

de la leyenda del pie

correspondiente. En ambos

casos, únicamente se usan como ilustraciones. Cualquier derecho que pudiese concurrir sobre ellas pertenece a su(s) creador(es).

Diseño y maquetación: EdiBez. Depósito Legal MA-265-2010. © 2002-2025 Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte.

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga

& Ediciones Digitales Bezmiliana.

29.730. Rincón de la Victoria (Málaga). | |

|

|

|

| | |

|

| |